こんにちは。こあべです。

私が周りに置きたいモノは「最適な価格と機能で感謝しながら長く丁寧に使えるモノ」。

賃貸引っ越しで「自分の周りのモノ」を見直し、丁寧な暮らしを目指します。

そんな愛すべき相棒たちを長く使うため、生活の ”心地よさ” を少しずつ高めていきたい。

週末30分自室の掃除中。

— こあべ@身の丈シンプル生活 (@koabe_mntklife) 2023年10月8日

引越し後も、箒一本お手軽掃除ができる部屋。 pic.twitter.com/JFI7kTfEb3

今回は、賃貸ふたり暮らしのわが家で実践する “暮らしを少し心地よくする“ お掃除ちょいハックをご紹介。

キッチンカスタム:ホコリを防ぐスキマ処理

ガスレンジの隙間に防カビ・防水テープを使用しています。

日々の弁当、食事などほぼ毎日自炊をするわが家。

ほんの数秒、日々ちょい掃除をしつつ、テープで大掃除の負担を和らげます。

【参考商品】

|

|

大掃除のときに交換していくのがよさそうです。

水回りカスタム:排水口のゴミキャッチ

週末のチョイ掃除は水回りもチョイとやる。

水回りの排水口のゴミキャッチをステンレス製のパンチング型のものにしています。

排水口の口径が合えば手間無しで交換するだけで、ぬめりが減って掃除のハードルが目に見えて下がります。

ちょうどいいものを100円均一のセリアで発見!

下のような商品もあるけれど、「こんなのが100均であったらいいのに!」と思って検索してみるようにしています。

【参考商品】

|

|

浴室カスタム:水垢やカビの発生を抑えるワイパー処理を入浴後に。

以前の住まいでは浴室鑑に付着するウロコ水垢に悩まされていました。

その原因は吹き残した水滴。

それを知りながら野放しにしていた水回りズボラの自分…

何事も、意識するとしないで結果が大きく変わってくるものです。

現在は100均の簡易ワイパーで入浴後の水気を払っています。

実践して半年、あの水垢には出会っていません。

towerの商品への憧れもあり、ご紹介。

機能面、収納面、価格面で100均商品に軍配が上がったため、towerはまた今度。

【参考商品】

|

|

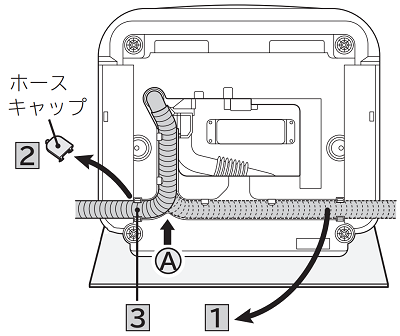

洗濯機周りカスタム①:自力据付の学び

今までは業者さんに設置をお願いしていた洗濯機。

今回は自分たちで説明書を見ながら設置してみました。

思わぬ発見は「排水ホースの引き出し位置の変更」

「旧居の洗濯パンは排水口が右にあったのに、新居では左にある」ような場合に役立つ小技です。

参考サイト:

ドラム式、縦型問わず、工具無しで簡単に取り回しできるようです。

当初は「排水ホースの引き出し位置の変更」ができることを知らず、下のような延長ホースを購入することも検討していました。

|

|

ここでも、調べることや知る姿勢の大切さ。

洗濯機周りカスタム②:排水ホースのホコリ対策

洗濯機関係ではこんな工夫も。

排水ホースにラップを巻き、劣化やホコリから守ります。

使用した資材は、

・食品用ラップ

・防水マスキングテープ

ふたつだけ。

年末の大掃除では効果を発揮してくれることでしょう。

「予防掃除」という概念も興味深いです。

これからも、“暮らしを少しずつ右肩上がりに“

そんな感覚でこれからも。

お掃除に限らず、「もっとこうだったらいいのに!」という改善思考をもちながら生活していきたいなと思います。

不便に気づく→調べる→改善する

この視点を大事に、暮らしを少し心地よくする良質ハックを実践していきます。

願わくば、これからも取り上げ、我が家の進化を記録していけたらなと。

この記事が、どなたかが自宅に愛着を持って過ごせる日々に近づければ、幸いです。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/398157eb.5660086f.398157ec.69dcb058/?me_id=1370629&item_id=10000148&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fdiw-shop%2Fcabinet%2F06903962%2F10349495%2Fimgrc0092192233.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/361e3314.16e1a476.361e3315.9becfe5e/?me_id=1354660&item_id=10001135&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fyukaiya%2Fcabinet%2Fcg%2Fsi-21-01c-01a.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/396a5563.c72767ae.396a5564.83135f10/?me_id=1211966&item_id=10011253&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fimportshopaqua%2Fcabinet%2Fzoom%2Fc%2F05%2F51001671.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3b732b9e.e5cf6aa0.3b732b9f.cd873368/?me_id=1197907&item_id=10011724&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdenkiti%2Fcabinet%2Ftoshiba%2Ftoshiba2%2F10018578%2F42040746_0.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/39814599.3cf5e620.3981459a.f20f246a/?me_id=1422551&item_id=10011546&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fyouandme%2Fcabinet%2Fyouandme_0040%2Fb0cg7p19vy02.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21bd95a3.a1fb5045.21bd95a4.401f20ad/?me_id=1213310&item_id=20582142&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F6648%2F9784295406648_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/21bd95a3.a1fb5045.21bd95a4.401f20ad/?me_id=1213310&item_id=19370865&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F2049%2F9784863112049.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/3907ec50.597458eb.3907ec51.8f214f2a/?me_id=1255489&item_id=10000183&pc=https%3A%2F%2Fimage.rakuten.co.jp%2Fauc-bestcarton%2Fcabinet%2Fcardboard%2F40size%2F653_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)